Journal de Ciencias Sociales Año 12 N°22

ISSN 2362-194X

Inseguridad Alimentaria en la infancia y sistemas de protección social por transferencias de ingresos no contributivas en la crisis social por COVID-19 en la población urbana argentina (2019-2021)

Ianina Tuñon1

Universidad Católica Argentina

Nicolás García Balus2

Universidad Católica Argentina

Artículo científico

Material original autorizado para su primera publicación en el Journal de Ciencias Sociales, Revista Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo.

Recepción: 30-6-2023

Aceptación: 13-4-2024

Resumen: El presente artículo aborda el problema respecto de las privaciones alimentarias en la infancia, particularmente dentro de la coyuntura de la crisis social y sanitaria por el COVID-19, con el principal propósito de estimar el efecto que pudieron tener las transferencias de ingresos no contributivas a las poblaciones de mayor vulnerabilidad en términos socioeconómicos. Recordando que las mencionadas transferencias constituyeron la principal política pública implementada en esta crisis social y a su vez de la política de mayor cobertura tanto en la población de niños/as, como en la de adolescentes en el país. A través de una aproximación cuantitativa se procura estimar, no solo el efecto de dichas transferencias monetarias en la inseguridad alimentaria, controlando el estrato socioeconómico de los hogares, sino también otros factores estructurales y sociodemográficos que se encuentran asociados al fenómeno y son pre-existentes a la crisis de referencia. Cabe concluir, que los resultados son robustos en señalar el efecto protector de las transferencias no contributivas en poblaciones vulnerables en el marco de esta crisis y la relevancia persistente de las características ocupacionales y educativas de los adultos de referencia de los niños/as, y las configuraciones familiares (monoparentalidad y cantidad de niños/as en el hogar) que profundizan los riesgos sociales.

Palabras clave: infancia, vulnerabilidad, transferencias monetarias, covid-19.

Food Insecurity in childhood and social protection systems for non-contributory income transfers in the social crisis due to COVID-19 in the urban population of Argentina (2019-2021)

Abstract: The present article addresses the issue of food deprivation in childhood, particularly within the context of the social and health crisis caused by COVID-19, with the main purpose of estimating the effect that non-contributory income transfers may have had on the socio-economic vulnerability of populations. It is worth noting that these mentioned transfers constituted the main public policy implemented in this social crisis and, at the same time, the policy with the broadest coverage among both children and adolescents in the country. Through a quantitative approach, the aim is to estimate not only the effect of these monetary transfers on food insecurity, controlling for the socioeconomic stratum of households but also other structural and sociodemographic factors associated with the phenomenon that existed before the reference crisis. It can be concluded that the results robustly indicate the protective effect of non-contributory transfers on vulnerable populations in the context of this crisis, highlighting the persistent relevance of the occupational and educational characteristics of the adults responsible for the children and the family configurations (single parenthood and the number of children in the household) that exacerbate social risks.

Keywords: childhood, vulnerability, monetary transfer, covid-19.

1. Introducción

Las privaciones alimentarias en la Argentina son un problema que al igual que la pobreza y la indigencia afectan de modo particular a la población de niños, niñas y adolescentes (NNyA). Si bien este fenómeno en la segunda década del siglo XXI tuvo una prevalencia sostenida en torno a un promedio del 20% con situaciones más severas levemente por debajo de los dos dígitos, en los últimos dos años y en particular en el marco de la pandemia por COVID-19 se incrementó llegando a afectar al 37% de la infancia en el 2020 (Tuñón, 2023). Esta tendencia fue acompañada de un progresivo incremento de los sistemas de protección social orientados a la niñez como es la Asignación Universal por Hijo (AUH), entre otros programas sociales directos e indirectos en el espacio de lo alimentario como las ayudas alimentarias en los espacios escolares, comunitarios y el Programa Alimentar (Tuñón, 2022).

Efectivamente, la crisis social derivada de la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la inseguridad alimentaria tanto en la Argentina como en todo el mundo. Con el desarrollo de la pandemia, se observó un incremento en la cantidad de individuos que enfrentan inseguridad alimentaria a nivel global. El informe anual sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2021 revela que, durante el año 2020, el número de personas que experimentaron hambre se incrementó en 161 millones, alcanzando un total de 768 millones de personas afectadas (FAO et al., 2021). A medida que los gobiernos han implementado acciones para contener la propagación del virus, muchas personas han perdido sus empleos e ingresos, lo que ha aumentado la vulnerabilidad de los hogares en los países de la región (CEPAL, 2021). Estudios propios a nivel local han proporcionado alguna evidencia que muestra la sensibilidad del problema alimentario ante esta crisis social y sanitaria (Tuñón et al., 2022). Además, se ha estimado los efectos que las políticas públicas, como la Tarjeta Alimentar (Poy et al., 2021), han tenido en este fenómeno.

El contexto de la pandemia ha agravado las causas profundas de la inseguridad alimentaria (Britos et al., 2022), pero es importante destacar que la situación previa a la pandemia ya era preocupante, y en ese sentido, sigue siendo crucial abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y tomar medidas para fortalecer los sistemas alimentarios a nivel local, nacional e internacional. Esto implica hacer frente a la pobreza, la desigualdad y las crisis económicas, así como mejorar la producción y distribución de alimentos de manera sostenible y equitativa.

Precisamente, una vez superada la crisis social y sanitaria, los niveles de pobreza e indigencia han vuelto a los valores registrados antes de la pandemia (INDEC, 2020, 2022). Sin embargo, es evidente que estas cifras siguen siendo elevadas y motivo de preocupación. Gran parte de la misión de los sistemas de protección social se centran en proteger la seguridad alimentaria de los niños/as frente a situaciones de vulnerabilidad social. Sin embargo, es sabido que los hogares con niños/as en situación de pobreza enfrentan múltiples limitaciones que van más allá de lo coyuntural en su acceso a los recursos necesarios para satisfacer adecuadamente las necesidades alimentarias de los NNyA que viven en esos hogares (Minujin y Nandy, 2012; Árevalo et al., 2022; Tuñón et al., 2022). En estas condiciones, es de esperar que una serie de factores estructurales influyan y restrinjan las oportunidades de mejora en el bienestar, incluso ante posibles incrementos en los ingresos laborales o no laborales de los hogares.

Es relevante llevar a cabo un análisis exhaustivo de los factores sociodemográficos y estructurales asociados a la inseguridad alimentaria, teniendo en cuenta el período y, en particular, la interacción entre la situación socioeconómica y la principal política pública destinada a promover la equidad, que son las transferencias no contributivas.

Específicamente, investigar la relación entre los sistemas de protección contributivos y no contributivos y la inseguridad alimentaria en diferentes contextos socioeconómicos durante la prepandemia, la pandemia y la pospandemia. Además, es importante determinar en qué medida los sistemas de protección tienen un impacto significativo en la probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria, al considerar otros factores estructurales de los hogares, como el nivel educativo y la situación socio ocupacional.

Para abordar esta problemática, se utilizarán los microdatos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) en sus mediciones 2019, 2020 y 2021, perteneciente al Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

2. Estado de la cuestión

La seguridad alimentaria en el mundo se ha convertido en una prioridad ética y un objetivo fundamental dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. La Agenda establece la necesidad de "poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año" (ONU, 2015). Esta meta demuestra que la inseguridad alimentaria es un problema que existía incluso antes de la pandemia del COVID-19, como lo han destacado numerosos informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO et al., 2020).

La problemática de la inseguridad alimentaria abarca dos fenómenos complejos: la malnutrición causada por la falta de alimentos y la malnutrición causada por el exceso de ellos. En muchos países en desarrollo, es común que en un mismo hogar coexistan NNyA con problemas de desnutrición y adultos con sobrepeso (OMS, 2019; Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, 2019)

La inseguridad alimentaria a nivel mundial se evalúa mediante diferentes herramientas de medición, entre las cuales destacan la Escala Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) y la más reciente Escala de Experiencias de Inseguridad Alimentaria (FIES, por sus siglas en inglés, Food Insecurity Experience Scale). La escala FIES ha sido traducida a casi 200 idiomas y se ha incorporado en la Encuesta Mundial de Gallup, utilizando una serie de ocho ítems para evaluar la experiencia de inseguridad alimentaria. En el marco de los estudios del ODSA se ha aplicado esta escala de modo periódico desde el año 2009, mostrando ser válida y fiable (Tuñón et al., 2012). Asimismo, cabe mencionar que ha sido utilizada en diferentes países de la región y se han comprobado sus propiedades psicométricas y de validez de constructo (Escamilla et al., 2002; Fiszbein y Giovagnoli, 2004; Garzón Orjuela et al., 2019; Melgar-Quiñónez et al., 2006).

Esta escala ha ganado amplia legitimidad, al punto que en los ODS (2015) se establece la importancia de conocer la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según la Escala de experiencia en inseguridad alimentaria (FIES).

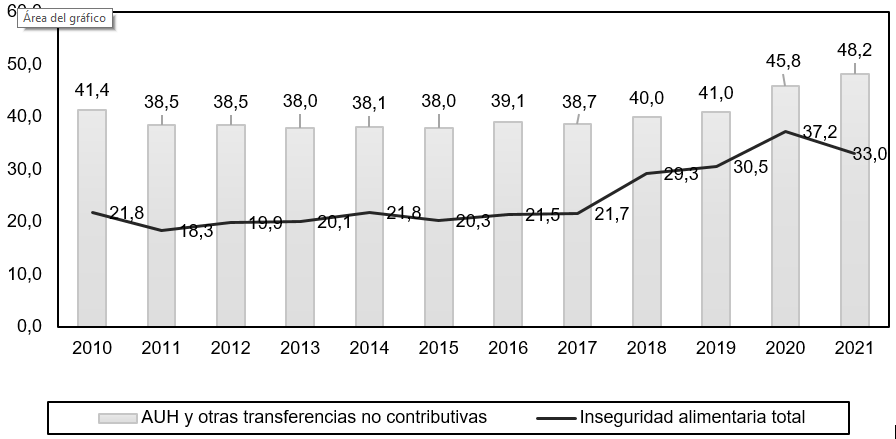

En el caso de la Argentina, esta escala se viene aplicando de modo periódico en el marco de los estudios del ODSA-UCA. Seguidamente, se presenta la serie correspondiente a la población de NNyA en el período 2010-2023 (Tuñón, 2023). Tal como se puede observar en la figura 1, la incidencia de la inseguridad alimentaria a nivel de la población infantil se fue incrementando a partir del 2018 alcanzando su punto más crítico en el marco de la pandemia por COVID-19. En el período pospandemia merma el déficit en el marco de un progresivo incremento de las transferencias de ingresos por AUH y otros planes provinciales. Cabe recordar que los beneficiarios de la AUH en 2020 hasta los seis años de edad recibían adicionalmente transferencias por la Tarjeta Alimentar que a posteriori se extendió a los 14 años.

Figura 1. Inseguridad Alimentaria y transferencias de ingresos no contributivas

En porcentaje de población entre 0 y 17 años (2010-2021) en aglomerados urbanos de 80 mil habitantes y más de la Argentina.

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA).

Trabajos realizados en el marco de la pandemia tanto desde perspectivas cuantitativas como cualitativas reconocen el efecto positivo, pero también insuficiente de las transferencias de ingresos como la AUH-Alimentar (Poy et al., 2021), y la relevancia que tuvieron en dicha coyuntura las ayudas alimentarias directas e indirectas en diferentes regiones del país (Longhi, 2022). Es relevante considerar que la situación de inseguridad alimentaria se expresa a través del fenómeno de la desnutrición infantil pero no exclusivamente, sino que también en la malnutrición infantil que puede devenir en sobrepeso y obesidad. Es crítico proseguir hacia un mayor entendimiento de los matices en la relación de estos factores en la ciencia, para de forma efectiva abordar la obesidad infantil. Dado que, la evidencia más robusta refleja asociaciones entre la inseguridad alimentaria y la obesidad en subgrupos específicos, más que en los niños/as en general.(Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, 2019; St. Pierre et al., 2022). Algunos otros indicadores asociados a este riesgo son el bajo consumo de nutrientes esenciales como frutas, verduras, y lácteos puros (Britos et al., 2022). Estos estudios realizados en el marco de la pandemia requieren ser complementados con aproximaciones más amplias en el período temporal que puedan ofrecer una perspectiva más estructural del problema de la inseguridad alimentaria, los factores asociados y el rol de las transferencias de ingresos en relación con la multiplicidad de aspectos vinculados a los consumos alimentarios de los hogares.

3. Marco conceptual

En este artículo, se adopta una perspectiva conceptual que se alinea con un enfoque de derechos humanos, el cual está presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en 2015. Estos objetivos no solo buscan erradicar el hambre, como se mencionó anteriormente, sino que también sugieren la necesidad de medir el fenómeno para definirlo y diagnosticarlo de manera más precisa. A su vez, el país, además de comprometerse con los ODS 2030, mantiene sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU en 1989. En este sentido, reconoce el derecho de todos los NNyA a tener un nivel de vida adecuado que garantice su pleno desarrollo en aspectos físicos, mentales, espirituales y sociales.

Según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tanto la sociedad como el Estado tienen la responsabilidad de proteger a los niños/as y garantizar sus derechos. Además, los pactos internacionales y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establecen la obligación de asegurar a la infancia el acceso a servicios de salud. Esto implica brindar prevención, promoción, información, protección, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y recuperación de la salud (según el artículo 14, inciso d de la Ley 26.061). En términos de implementación, según el artículo 35, cuando los derechos de los niños/as se ven amenazados o violados debido a necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda, se deben tomar medidas de protección a través de programas que brinden ayuda y apoyo, incluso en aspectos económicos, con el objetivo de mantener y fortalecer los lazos familiares.

En efecto, cuando se trata de garantizar la subsistencia, los roles están distribuidos de manera específica. Según el artículo 27, inciso 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, los padres o adultos responsables del niño/a tienen la responsabilidad principal de proporcionar los medios económicos y las condiciones de vida necesarias, siempre dentro de sus posibilidades. Sin embargo, el Estado también tiene una responsabilidad en este aspecto. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se introduce el "Derecho a la Seguridad Social". Este derecho implica que el Estado debe contar con organismos y establecer políticas y programas específicos para garantizar los beneficios que se derivan de dicho derecho. Es decir, que el ejercicio el derecho a la subsistencia alimentaria, como es esperable, se asocia con la capacidad de los hogares de generar ingresos por su trabajo como por los beneficios que puede recibir por parte del Estado.

En los países de América Latica y el Caribe, en los que se registra una elevada prevalencia de informalidad laboral, las transferencias monetarias no contributivas se constituyen en un componente fundamental de los sistemas de protección social. Este tipo de programas incluyen a los programas de transferencias condicionadas, y las pensiones no contributivas como las destinadas a personas con discapacidad (Robles y Rossel, 2021)

Para aproximarse a la vulnerabilidad en el acceso a los alimentos, se utiliza una escala de seguridad alimentaria compuesta por indicadores perceptuales. Estos indicadores reflejan las dificultades que enfrentan los hogares para obtener alimentos debido a problemas socioeconómicos. La inseguridad alimentaria se refiere a un proceso en el cual existe una disponibilidad limitada e incierta de alimentos en términos de cantidad y calidad, lo cual dificulta satisfacer los requerimientos nutricionales de las personas. Además, implica la incapacidad para adquirir alimentos de manera aceptable desde una perspectiva social y cultural (Melgar-Quiñónez et al., 2005; Webb et al., 2006). La seguridad alimentaria implica que las personas cuenten constantemente con acceso físico y económico a alimentos adecuados, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y mantener un estilo de vida saludable (FAO, 2008). En contraste, la inseguridad alimentaria se refiere a la falta de dicha accesibilidad constante.

A través de estudios cualitativos, se ha logrado comprender que la inseguridad alimentaria se experimenta en diferentes niveles de privación por parte de los hogares que se definen en categorías de una escala ordinal. En un primer nivel, se caracteriza por la preocupación en relación con el acceso a los alimentos, lo cual lleva a los hogares a implementar estrategias para ajustar su presupuesto, lo que afecta la calidad y diversidad de la dieta alimentaria. En un nivel de mayor privación, identificado como inseguridad alimentaria moderada, ocurre cuando los adultos del hogar limitan la cantidad y calidad de los alimentos que ellos mismos consumen. Por último, el nivel de privación más severo, en la cual se ve afectada tanto la cantidad como la calidad de los alimentos que consumen los niños/as (Melgar-Quiñónez et al., 2003; Aguirre, 2002; Aguirre, 2005; Ortale, 2007)

Los efectos negativos de una alimentación insuficiente en el desarrollo integral de los niños/as son ampliamente reconocidos en términos del estado de salud general, uso de los servicios del departamento de emergencia, rendimiento académico, socialización, ansiedad y depresión (Thomas et al., 2019). La falta de una nutrición adecuada aumenta la vulnerabilidad de los niños/as frente a enfermedades y puede limitar su desarrollo cognitivo y su capacidad de aprendizaje (OMS, 2006; Unicef, 2009). El acceso a una alimentación adecuada en términos de cantidad, calidad y aceptación social es un derecho fundamental que garantiza no solo la supervivencia, sino también una vida saludable. Cuando un niño o niña no logra satisfacer sus necesidades nutricionales durante los primeros años de vida, su crecimiento, desarrollo cognitivo y madurativo, rendimiento escolar y procesos de integración social pueden verse afectados. La inseguridad alimentaria, que en sí misma es una necesidad insatisfecha, compromete el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación, el juego, la participación en la vida cultural, entre otros.

4. Método y fuentes

El presente artículo responde a un diseño de investigación de tipo cuantitativo no experimental con base en los microdatos de la EDSA 2019, 2020, y 2021. La EDSA se aplica sobre una muestra representativa del universo integrado por hogares particulares en viviendas de centros urbanos del país mayores a 80 mil habitantes. Los aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño de los mismos: 1) Gran Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense (Conurbano Zona Norte, Conurbano Zona Oeste y Conurbano Zona Sur)1; 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, y Gran Mendoza; y 3) Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande. La muestra puntual de hogares es de aproximadamente 5.860 casos por año. La cantidad total de niños/as relevados en esos hogares en 2019 fue 5721 casos, en 2020 fue 5239, y en 2021 fue 5134 NNyA entre 0 a 17 años3.

Con el propósito de responder a los objetivos antes planteados se apela al análisis de la escala FIES adaptada en el marco de la EDSA (Tuñón et al, 2021). La inseguridad alimentaria estimada con base en dicha escala es la variable dependiente del presente trabajo. Asimismo, se apela a un conjunto de variables independientes de tipo sociodemográficas (edad, sexo, tipo de hogar), socioeconómicas (estrato social, situación socio-ocupacional, nivel educativo de la madre, sistema de protección social), y de contexto (año del relevamiento y aglomerado urbano) que son utilizadas en un primer análisis estadístico descriptivo y un segundo análisis inferencial a través de la aplicación de modelos multivariados de regresión logística.

Tabla 1. Definiciones operativas de las variables consideradas

Tabla 1. Definiciones operativas de las variables consideradas |

Variable dependiente |

Descriptor |

Categoría |

Inseguridad alimentaria |

Hogares en los que se expresa haber reducido la dieta alimentaria en los últimos 12 meses por problemas económicos, e inclusive haber experimentado situaciones extremas de “hambre” por falta de alimentos.

|

0. Seguridad alimentaria

1. Inseguridad alimentaria |

Variables independientes |

|

|

Grupo de edad |

Se analizan las diferencias entre los siguientes grupos de edad que representan diferentes ciclos vitales.

|

- Primera infancia (0 a 4 años)

- Escolares (5 a 12 años)

- Adolescencia (13 a 17 años)

|

Tipo de hogar |

Formas de convivencia:

Monoparental cuando el núcleo conyugal es incompleto, y se puede o no convivir con otro familiar o no familiar.

Biparental cuando él un núcleo conyugal es completo; y pueden o no convivir otros familiares o no familiares.

|

- Biparental

- Monoparental

|

Cantidad de niños/as en el hogar |

Cantidad de niños/as entre 0 y 17 años en el hogar |

- 1 niño/a

- 2 niños/as

- 3 niños/as

- 4 o más niños/as

|

Nivel educativo |

Máximo nivel educativo de la madre (adultos de referencia del niño/a)

|

0. Secundario completo y más

1. Hasta Secundario Incompleto |

Estrato socioeconómico |

El estrato socioeconómico es una variable índice que en su construcción considera los principales activos del hogar en dos niveles: los propios del hogar, como el acceso a bienes y servicios; y los referidos al jefe económico del hogar, como el máximo nivel de educación alcanzado y la situación ocupacional.

|

-Medio alto - Medio bajo (50% superior)

-Bajo - Muy bajo (50% inferior)

|

0.Medio bajo-Medio alto con asignaciones contributivas

1.Medio bajo-Medio alto sin asignaciones

2.Medio bajo-Medio alto con asignaciones no contributivas

3.Bajo-Muy bajo con asignaciones contributivas

4.Bajo-Muy bajo con asignaciones no contributivas

5.Bajo-Muy bajo sin asignaciones |

Sistema de protección social |

Sistema de Seguridad Social contributivo (Asignaciones Familiares y la deducción del Impuesto a las Ganancias), no contributivo (AUH y otras como por discapacidad), y sin asignaciones. |

-Asignaciones contributivas

-Asignaciones No contributivas

-Sin asignaciones

|

Situación socio-ocupacional del jefe/a de hogar |

Mide la extensión del cumplimiento de los derechos laborales en los trabajadores, considerando la participación en el Sistema de Seguridad Social y la continuidad laboral (Donza, 2023). |

0.Empleo pleno

Jefe/a ocupado/a en relación de dependencia con descuentos jubilatorios; cuentapropistas profesionales y no profesionales con continuidad laboral con aportes al Sistema de Seguridad Social; y patrones o empleadores con continuidad laboral que también realizan aportes a dicho sistema, respecto del total de personas activas. |

1.Empleo precario

Jefe/a ocupado/a en relación de dependencia que declaran que no se les realizan descuentos jubilatorios; cuentapropistas no profesionales que no realizan aportes al Sistema de Seguridad Social y/o sin continuidad laboral; y patrones o empleadores que no realizan aportes a este sistema y/o sin continuidad laboral, respecto del total de personas activas. |

2.Subempleo inestable / Desempleo

Jefe/a ocupado/a ocupadas en trabajos temporarios de baja remuneración o changas, trabajadores sin salario y beneficiarios de planes de empleo con contraprestación laboral, respecto del total de personas activas. O que no trabajan y buscan activamente trabajo y están en disponibilidad de trabajar, respecto del total de personas activas

|

Aglomerado urbano |

Clasifica en grandes regiones a los aglomerados tomados en la muestra según su distribución espacial, importancia geopolítica y grado de consolidación socioeconómica.

|

0.Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1.Conurbano Bonaerense

2.Otras áreas metropolitanas

3.Resto urbano del interior |

No obstante, la principal variable independiente que se considera es la interacción entre el estrato socioeconómico y los sistemas de protección social a través de transferencias de ingresos. Se conformaron dos categorías de la variable de nivel socioeconómico4: estrato medio bajo – medio alto y estrato bajo-muy bajo, cada una de las mismas agrupa al 50% de la población (véase Tabla 1). La identificación de los sistemas de protección social se realizó en tres categorías: sin asignaciones, con asignaciones contributivas y con asignaciones no contributivas. A su vez, con el objetivo de detectar efectos heterogéneos de cada sistema para cada nivel socioeconómico se construyó una variable conjunta de seis categorías a partir de la intersección de ambas variables tal como se describe en la tabla 1.

La fuente de datos utilizada consiste en una combinación de cortes transversales, lo que implica que las observaciones de cada período no son las mismas, esto se traduce en que el 50% nivel socioeconómico medio bajo –medio alto y el 50% de nivel bajo-muy bajo podrían tener características demográficas y socioeconómicas distintas debido a un cambio de composición en los grupos.

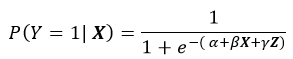

Para controlar el efecto del cambio de composición de los seis grupos definidos que surgen de la interacción entre los dos estratos (medio bajo-medio alto y bajo-muy bajo), y las tres categorías de asistencia social (Sin asistencia, asignaciones contributivas y asignaciones no contributivas) se recurre a modelar la probabilidad de sufrir inseguridad alimentaria mediante regresiones logísticas de forma que:

Donde X representa variables dicotómicas dependiendo del grupo conformado por estrato – sistema de protección social en el que se encuentra el niño/a y Z es un vector de covariables para controlar los efectos del cambio de composición de cada grupo a lo largo del tiempo. De esta forma, los coeficientes  expresados en odds ratios permitirán aproximar una intuición sobre la protección de las asignaciones ante situaciones de inseguridad alimentaria, condicional en las características individuales5.

expresados en odds ratios permitirán aproximar una intuición sobre la protección de las asignaciones ante situaciones de inseguridad alimentaria, condicional en las características individuales5.

Teniendo en cuenta que el odds ratio se puede definir como:

Resulta claro que los OR se pueden interpretar como la diferencia de la sensibilidad a la inseguridad alimentaria del grupo , con relación al grupo

, con relación al grupo  6, condicionado en las covariables de control, por lo tanto, es posible obtener cierta medida de que poblaciones serán más o menos elásticas (o sensibles) a la inseguridad alimentaria dependiendo del año.

6, condicionado en las covariables de control, por lo tanto, es posible obtener cierta medida de que poblaciones serán más o menos elásticas (o sensibles) a la inseguridad alimentaria dependiendo del año.

5. Resultados

A nivel global la Inseguridad Alimentaria (IA) en la población de NNyA de 0 a 17 años, tal como se exhibe en la Tabla 2, experimenta un aumento en período interanual 2019-2020 alcanzando al 37,2% de la población de referencia. Esto representa un aumento de aproximadamente 7 p.p., lo que implica un incremento del 22% en su incidencia. En el período analizado (2019-2021) la incidencia más baja de la inseguridad alimentaria fue del 30,5% de NNyAs, lo que representa un incremento de aproximadamente 10 p.p. con relación al promedio 2010-2018 (21%) (véase Figura 1).

Entre los NNyAs del estrato bajo y muy bajo (50% más pobre según el índice de nivel socioeconómico) las tendencias observadas a nivel global se amplifican. El indicador de IA pasa de 46,7% en 2019 a 59,8% en 2020, es decir, un aumento de más de 13,1 p.p. (variación i.a. de aproximadamente 28%).

Entre los estratos medios bajo y alto (50% superior según el índice de nivel socioeconómico), las fluctuaciones de la IA resultan ser menores entre años. El período estudiado comienza en el 2019 con una incidencia del 13,9%, aumenta a 14,2% en 2020 y finalmente retorna a valores inferiores a los del 2019 en 2021 (11,4%) (véase Tabla 2).

En este contexto resulta relevante analizar la evolución de la situación alimentaria subdividiendo la muestra de NNyAs no únicamente por estrato social, sino también por sistema de protección social. Se categorizó al sistema de protección social en tres grupos: (1) Sin asistencia, (2) con asistencia no contributiva, y (3) con asistencia contributiva.

Entre los NNyA del estrato socioeconómico bajo-muy bajo y sin asistencia se puede advertir, como es esperable, mayores variaciones entre 2019 y 2020, en este caso el aumento de la IAT es de 24,4 p.p. (var i.a. 55%). Mientras que luego de la crisis cae 5p.p. en 2021.

Los beneficiarios de asistencia social no contributiva de los estratos sociales bajos presentan déficits de base en torno al 50%. Sin embargo, la asistencia social parece suavizar los impactos del shock económico entre 2019 y 2020. En 2020 la IAT aumenta 9p.p. respecto del 2019, es decir, una variación porcentual interanual del 17%.

Finalmente, los beneficiarios de asignaciones contributivas del mismo estrato social (bajo y muy bajo), entre 2019 y 2020 registran un aumento de 17p.p. (var i.a. 44%) y luego se observa una recuperación retornando a los valores de pre-pandemia.

Se conjetura que la percepción de asistencia social entre los estratos más vulnerables constituye una forma de reducir la elasticidad frente a los shocks económicos permitiendo amortiguar la falta de ingresos.

Tabla 2. Evolución de la Inseguridad Alimentaria según estrato socioeconómico y sistema de protección social. Años 2019-2020-2021. En porcentaje de NNyAs de 0 a 17 años en aglomerados urbanos de 80 mil habitantes y más.

Estrato socioeconómico / Sistema de protección |

2019 |

2020 |

2021 |

Medio bajo- Medio alto |

|

|

|

Sin asistencia |

21,4 |

28,1 |

23,1 |

Asistencia Contributiva |

7,6 |

8,5 |

6,4 |

Asistencia No Contributiva |

28,3 |

23,2 |

19,8 |

Medio bajo- Medio alto |

13,9 |

14,2 |

11,4 |

Bajo –Muy Bajo |

|

|

|

Sin asistencia |

44,8 |

69,2 |

64,1 |

Asistencia Contributiva |

38,0 |

54,7 |

40,9 |

Asistencia No Contributiva |

50,4 |

59,2 |

55,8 |

Bajo –Muy Bajo |

46,7 |

59,8 |

54,7 |

Total |

|

|

|

Sin asistencia |

33,4 |

49,9 |

48,1 |

Asistencia Contributiva |

15,7 |

18,5 |

13,1 |

Asistencia No Contributiva |

45,0 |

50,5 |

46,0 |

Total |

30,5 |

37,2 |

33,0 |

Fuente: Elaboración propia en base a la EDSA (2019-2021).

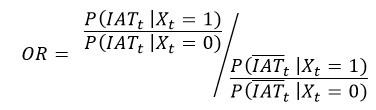

En la Figura 2 se presentan los odds ratios para cada categoría de la variable de interacción entre estrato socioeconómico y sistema protección social fijando como grupo de comparación al estrato medio alto con asignaciones contributivas. Se estimaron modelos para cada uno de los años período 2019-2020-2021 que permiten observar la evolución de los efectos asociados a la protección social por estrato socioeconómico.

Figura 2. Efectos de la protección social asociados a la Inseguridad Alimentaria.

En Odds ratio.

Fuente: Elaboración propia en base a la EDSA (2019-2021).

La Figura 2 permite ratificar las conjeturas expuestas a partir del análisis de las tendencias observadas en la tabla 1. Los estratos socioeconómicos más bajos se muestran más sensibles al contexto socioeconómico en el cual se encuentran insertos, lo que se refleja en mayores variaciones entre los coeficientes observados para un mismo año.

Seguidamente, en la tabla 3 se presentan los resultados de las regresiones para cada año expresados en odds ratios a fin de profundizar el análisis en los factores asociados a la inseguridad alimentaria a lo largo del período estudiado, más allá de los potenciales efectos protectores de la asistencia social (véase para más detalle las Tablas 3A, B y C en Anexo).

Como se puede observar en los modelos, mientras que el odds ratio asociado a pertenecer a los estratos bajos y no recibir ningún tipo de asistencia comienza en un valor de 4,65 en 2019 y llega a alcanzar el 12,15 en 2020, en el caso de la percepción de asignaciones no contributivas el odds ratio se mantiene estable en valores cercanos a 5 a lo largo de todo el período. Este efecto no se replica entre los beneficiarios de asignaciones contributivas ya que se ven fluctuaciones de mayor magnitud entre años.

Al analizar la calidad del empleo del jefe/a de hogar, otro aspecto de tipo estructural que se observa es que los NNyAs en hogares cuyos jefes/as se encuentran en empleos precarios, desempleados o inactivos presentan hasta el doble de probabilidad (en los casos de desempleo o inactividad) de sufrir IA que sus pares en hogares con jefes/as en situaciones de empleo pleno. Naturalmente el empleo es un condicionante fundamental del acceso a la alimentación ya que presenta una relación directa tanto con el nivel como con la estabilidad de los ingresos. A medida que empeora la situación laboral del jefe/a del hogar, mayor es el riesgo alimentario. Esta relación es consistente a lo largo de los años analizados, aunque con leves variaciones en los coeficientes observados.

La edad de los niños/as no resulta ser un factor significativo a la hora de explicar la incidencia de la inseguridad alimentaria en ninguno de los años del período (2019-2020-2021). No obstante, otros aspectos sociodemográficos resultaron más relevantes. Por ejemplo, el tipo de configuración del hogar que suele estar asociado a condiciones de mayor o menor vulnerabilidad, normalmente los hogares monoparentales se sitúan como los más vulnerables7 y este caso no es la excepción. Los NNyA en hogares monoparentales presentan en 2019 y 2020 un 21% y 30%, respectivamente, más de probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria que los niños/as en hogares biparentales (véase en tabla 3 odd ratios 1.216 y 1.384, respectivamente). En 2021 se puede apreciar un pico donde esta brecha alcanza al 94% de diferencia en la probabilidad (odd ratio 1.944).

Una segunda vía para comprender los efectos de la composición del hogar sobre el riesgo alimentario es analizar la relación entre la cantidad de niños/as en el hogar y la variable dependiente. En este caso a medida que aumenta la cantidad de niños/as aumenta el riesgo de experimentar inseguridad alimentaria, fundamentalmente cuando se trata de hogares con 4 o más niños/as. Los efectos se mantienen relativamente estables a lo largo de todo el período, aunque aumentando su importancia en 2020, especialmente el efecto de 4 o más hijos.

Asimismo, se confirma una vez más que el nivel educativo alcanzado por las madres de los NNyA es un importante determinante de la IA. Justamente, el menor nivel educativo de las madres aumenta la probabilidad de inseguridad alimentaria en todos los años considerados. Aunque el efecto varía de magnitud entre los distintos tiempos, estas variaciones son menores y la dirección de este es estable en el período.

Por último, se observa la distribución geográfica en grandes aglomerados urbanos no parece ser un factor estadísticamente significativo en términos de su incidencia en la probabilidad de sufrir IA, en presencia de los otros aspectos sociodemográficos y socioeconómicos analizados en los modelos.

En síntesis, con el condicionante de las variables sociodemográficas se puede advertir que el efecto de los sistemas de protección sobre los estratos bajos (50% inferior) resulta de gran ayuda para morigerar los impactos del ciclo económico en la inseguridad alimentaria de los NNyA.

Tabla 3. Factores asociados a la inseguridad alimentaria. En odd ratios. NNyA entre 0 y 17 años en aglomerados urbanos de 80 mil habitantes y más de la Argentina, 2019-2020-2021.

|

2019 |

2020 |

2021 |

Interacción (Ref=Medio alto - Alto con Asignaciones contributivas) |

|

|

|

Interacción = Medio alto - Alto con Asignaciones no contributivas |

3.054*** |

1.974** |

1.309 |

Interacción = Medio alto - Alto con Asignaciones contributivas |

2.652*** |

3.471*** |

2.144 |

Interacción = Bajo - Muy bajo con Asignaciones contributivas |

4.725*** |

8.350*** |

4.910*** |

Interacción = Bajo - Muy bajo con Asignaciones no contributivas |

5.216*** |

5.086*** |

5.024*** |

Interacción = Bajo - Muy bajo sin Asignaciones |

4.662*** |

12.21*** |

6.123*** |

Empleo (Ref= Empleo pleno) |

|

|

|

Empleo precario |

1.654*** |

1.205 |

1.668** |

Inactivo/a |

1.909*** |

1.433* |

2.187*** |

Subempleo inestable/Desempleo |

1.983*** |

2.292*** |

2.619*** |

Edad (Ref=0 a 4) |

|

|

|

Grupos de edad = 5 a 12 |

1.121 |

1.219 |

0.831 |

Grupos de edad = 13 a 17 |

1.006 |

1.357 |

0.899 |

Hogar (Ref=Biparental) |

|

|

|

Hogar - Monoparental |

1.216* |

1.384** |

1.944*** |

Cantidad de niños en el hogar (Ref=1) |

|

|

|

Cantidad de niños en el hogar = 2 niños/as |

1.213 |

1.970*** |

1.090 |

Cantidad de niños en el hogar =3 niños/as |

1.288* |

2.092*** |

0.920 |

Cantidad de niños en el hogar =4 niños/as o más |

2.670*** |

4.535*** |

2.808*** |

Educación madre (Ref=Secundaria completa o más) |

|

|

|

Educación madre - Hasta secundaria incompleta |

1.325*** |

2.271*** |

2.058*** |

Aglomerado (Ref=CABA) |

|

|

|

Aglomerado - Conurbano bonaerense |

1.491 |

1.523 |

0.863 |

Aglomerado Otras grandes Áreas metropolitanas |

0.943 |

1.068 |

1.156 |

Aglomerado Resto urbano |

1.135 |

1.476 |

0.573 |

Constant |

0.0386*** |

0.0205*** |

0.0495*** |

Pseudo R2 |

0.1784 |

0.2689 |

0.2719 |

Observations |

5,139 |

4,036 |

4,058 |

|

|

|

|

P-VALOR *** P<0.01, ** P<0.05, * P<0.1 (VÉASE ANEXO TABLAS 3 A, 3B, 3C).

Fuente: elaboración propia en base a la EDSA (2019-2021).

6. Conclusión

La seguridad alimentaria es un ODS para el 2030 prioritario al que ha adherido la Argentina, y que incluye sugerencias en torno a su medición y monitoreo que son consideradas en este artículo. No obstante, la experiencia de las privaciones alimentarias no tiene el mismo impacto en las diferentes etapas de la vida humana. Es claro que en el marco de una etapa sensible como es la niñez y adolescencia, dichas carencias nutricionales, pueden tener impactos de difícil reversión en el desarrollo físico y cognitivo. En tal sentido, la evaluación periódica de la inseguridad alimentaria debería ser una prioridad de los Estados. En contextos de crisis sociales como la sufrida recientemente por el COVID-19 se fortalecieron los sistemas de protección social a través de transferencias de ingresos especialmente orientados a las infancias, y si bien no fueron suficientes para evitar las situaciones de inseguridad alimentaria, permitieron amortiguar los efectos. Justamente, en este artículo, se evidencia de las transferencias no contributivas como la AUH-Alimentar en los estratos sociales más pobres tuvieron en esta coyuntura de crisis social y sanitaria un efecto frente a quienes no fueron alcanzados por este sistema de protección en igual estrato socioeconómico.

Pero el análisis realizado, permite adicionalmente reconocer y confirmar que existen otros aspectos de tipo estructurales asociados al fenómeno de la inseguridad alimentaria como es la inserción socio-ocupacional de los jefes/as de los hogares. Es claro que el subempleo inestable y el desempleo de los adultos ubican a las infancias en una situación de particular desprotección frente a la posibilidad de acceder a los alimentos. Y, que existen otros factores sociodemográficos ampliamente analizados que aumentan la vulnerabilidad infantil a la pobreza extrema y en este caso a la inseguridad alimentaria son el bajo nivel educativo de las madres (o principal referente de cuidado del niño/a), el tipo de configuración familiar, monoparental (por lo general la madre que ejerce en contextos de pobreza el doble rol de proveedora y reproductora de las dinámicas domésticas de cuidado), así como la cantidad de miembros del hogar niños/as que es otro condicionante relevante (cuando tiene 4 o más hijos/as) porque demanda adultos orientados a las tareas de cuidado que no pueden salir trabajar al mercado. Todos atributos de los hogares que requieren ser trabajados en el marco de políticas, planes y programas con perspectiva de derechos y que tengan como prioridad la inversión en el desarrollo del máximo potencial del niño/a. El contexto de la pandemia por COVID-19, como bien señala Paz (2020), entre otros expertos, actuó sobre el bienestar de la población a través de diversos canales, sin embargo, la existencia de factores preexistentes de vulnerabilidad amplificó los efectos y las desigualdades.

Referencias bibliográficas

Aguirre, P. (2002). Gordos de escasez: la consecuencia de la cocina de la pobreza. En M. Álvarez (Coord.). La Cocina Como Patrimonio (in)Tangible, Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (pp 169-189).Secretaria de Cultura Gobierno de Buenos Aires.

Aguirre, P. (2005). Estrategias de consumo: qué comen los argentinos que comen. Editorial Miño y Dávila. https://isco.unla.edu.ar/edunla/cuadernos/catalog/results

Britos, S., Tuñón, I. García Balus, N. y Albornoz, M. (2022). Diagnóstico de los consumos alimentarios en las infancias argentinas en el contexto del ASPO-COVI-19. En I. Tuñón (Coord.), La cuestión alimentaria en tiempos de ASPO-COVID-19 (pp. 33-62). Editorial Biblos.

Donza, E. (2023). Escenario laboral en la Argentina del pos-COVID-19. Persistente heterogeneidad estructural en un contexto de leve recuperación (2010-2022); Documento Estadístico– Barómetro de la Deuda Social Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Educa.

Escamilla, R. y Parás, P. (2002). El Rostro de la Pobreza: la Inseguridad Alimentaria en el Distrito Federal. Nutrition.

Fiszbein, A., y Giovagnoli, P. I. (2004). Hambre en la argentina. Desarrollo Económico, 43 (172), 637–656. https://doi.org/10.2307/3456021

Garzón-Orjuela, N, Melgar-Quiñónez, H y Eslava-Schmalbach, J. (2018). Escala Basada en la Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) en Colombia, Guatemala y México. Salud Publica de México, 60(5),510-519. https://doi.org/10.21149/9051

Longhi, F. (2022). Estudios de caso en diferentes regiones del país: inseguridad alimentaria, comedores comunitarios infantiles y malnutrición, una mirada territorial. En I. Tuñón, (Coord.), La cuestión alimentaria en tiempos de ASPO-COVID-19 (pp. 105-134).Editorial Biblos.

Melgar-Quiñonez, K., Kaiser, L., Martin, A., y Olivares, A, (2003). Inseguridad alimentaria en latinos de California: observaciones de grupos focales. Revista Salud Pública de México, 45(3), 189-205. https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/6458

Melgar-Quiñonez, H., Zubieta, A., MkNelly, B., Nteziyaremye, A., Gerardo Filipinas, D. y Dunford, C. (2006). Household Food Insecurity and Food Expenditure in Bolivia, Burkina Faso and the Philippines. Advances in Developing Country Food Insecurity Measurement. The Journal of Nutrition, 136(5), 1431s-1437s.https://doi.org/10.1093/jn/136.5.1431S

Melgar-Quiñonez, H., Zubieta, A. C., Valdez, E., Whitelaw, B. y Kaiser, L. (2005). Validación de un instrumento para vigilar la inseguridad alimentaria en la Sierra de Manantlán, Jalisco. Revista Salud Pública de México, 47(6), 413-422. https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/6656

Minujin, A. y Nandy S. (Eds.). (2012). Global Child Poverty and Well-being: Measurement, concepts, policy and action. Policy Press.

Ortale, M. (2007). La comida de los hogares: Estrategias e inseguridad alimentaria. En A. Eguía, y S. Ortale (Coord.), Los significados de la pobreza (pp. 169-204).Editorial Biblos.

Poy, S., Salvia, A. y Tuñón, I. (2021). Evaluación de Impacto del Programa Tarjeta Alimentar. Efectos directos e indirectos en la inseguridad alimentaria, consumos alimentarios y no alimentarios. Observatorio de la Deuda Social Argentina (Documento de investigación – Informe especial). Educa. https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/11983

Robles C. y Rossel C. (2021). Herramientas de protección social para enfrentar los efectos de la pandemia de COVID-19 en la experiencia de América Latina. Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/135). Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/6fe832a0-3371-4834-b5d7-f8e9f5121bce/content

St. Pierre, C., Ver Ploeg, M., Dietz, W. H., Pryor, S., Jakazi, C. S., Layman, E., Noymer, D., Coughtrey-Davenport, T. y Sacheck, J. M. (2022). Food insecurity and childhood obesity: A systematic review. Pediatrics, 150(1). e2021055571. https://doi.org/10.1542/peds.2021-055571

Thomas, M. M. C., Miller, D. P. y Morrissey T. W. (2019). Food Insecurity and Child Health. Pediatrics, 144(4), e20190397. https://doi.org/10.1542/peds.2019-0397

Tuñón, I. (Coord.) (2022). La cuestión alimentaria en tiempos de ASPO-COVID-19. Editorial Biblos.

Tuñón, I. (2023) (con la colaboración de Nicolás García Balus). Retorno a la senda de privaciones que signan a la infancia argentina. Las deudas sociales con la infancia se retrotraen a los niveles prepandemia, marcando lo estructural de las carencias y desigualdades sociales que condicionan su desarrollo. Documento Estadístico. Barómetro de la Deuda Social de la Infancia. Serie Agenda para la Equidad (2017-2025). Buenos Aires.

Tuñón I. y García Balus N. (2022). Una propuesta de medición de la pobreza multidimensional infantil: una revisión de los aspectos empíricos de su construcción. En I. Tuñón y M. González(Eds.), Infancias y pobrezas: La complejidad de su conceptualización, medición y abordaje a través de políticas públicas (pp. 251-278).EditorialMiño y Davila.

Tuñón, I., Salvia, A. y Musante B. (2012). Principales factores asociados a la inseguridad alimentaria de los hogares con niños, niñas y adolescentes. En G. Lerner, Libro de Ponencias del V Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia. Buenos Aires, Argentina: Secretaría de Desarrollo Social de la Nación.

Webb, P., Coates, J., Frongillo, E., Lorge Rogers, B., Swindale, A. y Bilinsky, P. (2006). Measuring household food insecurity: why it's so important and yet so difficult to do. The Journal of nutrition, 136(5), 1404S–1408S. https://doi.org/10.1093/jn/136.5.1404S

Otros documentos consultados

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021). Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en América Latina y el Caribe (LC/CDS.4/3), Santiago de Chile.

FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2021). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021. Transformación de los sistemas alimentarios en aras de la seguridad alimentaria, una nutrición mejorada y dietas asequibles y saludables para todos. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/cb4474es

FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF (2020). Panorama de la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe 2020. Santiago de Chile. https://doi.org/10.4060/cb2242es

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2009). Estado Mundial de la Infancia. Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2010/7302.pdf

Honorable Congreso de la Nación, Argentina. Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Sancionada: 28/9/2005; Promulgada de hecho: 21/10/2005. Publicada en el boletín oficial Nro. 30767, p. 1

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (2020). Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. (Informes técnicos Condiciones de vida) 4(181).

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (2022). Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. (Informes técnicos Condiciones de vida). 7(63).

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. (2019). Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2). (Resumen ejecutivo).

Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1989). Asamblea General. Resolución número 44/25. Convención sobre los Derechos del Niño. Aprobada el 20 de noviembre de 1989.

Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible, Meta 2.1 "Hambre cero". https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2008). El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2008. Roma, Italia. https://www.fao.org/documents/card/es/c/42c60ac8-1bea-575d-8984-ecbb8b55ab86

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2006). Informe sobre la salud del mundo. Colaboremos por la salud. Ginebra. https://apps.who.int/iris/handle/10665/43434

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2019). Stronger focus on nutrition within health services could save 3.7 million lives by 2025. https://acortar.link/HHjNPM

Anexo

Tabla 3A. Factores asociados a la inseguridad alimentaria. En odd ratios. NNyA entre 0 y 17 años en aglomerados urbanos de 80 mil habitantes y más de la Argentina, 2019.

|

β |

OR |

SE |

IC [95%] |

P-value |

Interacción (Ref=Medio alto - Alto con Asignaciones contributivas) |

|

|

|

|

|

Interacción = Medio alto - Alto con Asignaciones no contributivas |

1,117*** |

3,054*** |

0,611 |

[2,064 - 4,520] |

0,000 |

Interacción = Medio alto - Alto sin Asignaciones |

0,975*** |

2,652*** |

0,660 |

[1,628 - 4,318] |

0,000 |

Interacción = Bajo - Muy bajo con Asignaciones contributivas |

1,553*** |

4,725*** |

0,827 |

[3,353 - 6,659] |

0,000 |

Interacción = Bajo - Muy bajo con Asignaciones no contributivas |

1,652*** |

5,216*** |

0,940 |

[3,665 - 7,425] |

0,000 |

Interacción = Bajo - Muy bajo sin Asignaciones |

1,539*** |

4,662*** |

1,028 |

[3,026 - 7,181] |

0,000 |

Empleo (Ref= Empleo pleno) |

|

|

|

|

|

Empleo precario |

0,503*** |

1,654*** |

0,249 |

[1,231 - 2,222] |

0,001 |

Inactivo/a |

0,646*** |

1,909*** |

0,317 |

[1,379 - 2,642] |

0,000 |

Subempleo inestable/Desempleo |

0,685*** |

1,983*** |

0,321 |

[1,445 - 2,723] |

0,000 |

Edad (Ref=0 a 4) |

|

|

|

|

|

Grupos de edad = 5 a 12 |

0,115 |

1,121 |

0,123 |

[0,904 - 1,390] |

0,297 |

Grupos de edad = 13 a 17 |

0,00595 |

1,006 |

0,126 |

[0,787 - 1,285] |

0,962 |

Hogar (Ref=Biparental) |

|

|

|

|

|

Hogar - Monoparental |

0,195* |

1,216* |

0,124 |

[0,996 - 1,484] |

0,055 |

Cantidad de niños en el hogar (Ref=1) |

|

|

|

|

|

Cantidad de niños en el hogar = 2 niños/as |

0,193 |

1,213 |

0,173 |

[0,916 - 1,605] |

0,177 |

Cantidad de niños en el hogar =3 niños/as |

0,253* |

1,288* |

0,190 |

[0,965 - 1,719] |

0,086 |

Cantidad de niños en el hogar =4 niños/as o más |

0,982*** |

2,670*** |

0,379 |

[2,021 - 3,527] |

0,000 |

Educación madre (Ref=Secundaria completa o más) |

|

|

|

|

|

Educación madre - Hasta secundaria incompleta |

0,281*** |

1,325*** |

0,134 |

[1,087 - 1,615] |

0,005 |

Aglomerado (Ref=CABA) |

|

|

|

|

|

Aglomerado - Conurbano bonaerense |

0,399 |

1,491 |

0,424 |

[0,854 - 2,603] |

0,160 |

Aglomerado Otras grandes Áreas metropolitanas |

-0,0585 |

0,943 |

0,268 |

[0,541 - 1,645] |

0,837 |

Aglomerado Resto urbano |

0,127 |

1,135 |

0,329 |

[0,643 - 2,004] |

0,662 |

Constant |

-3,254*** |

0,0386*** |

0,013 |

[0,0201 - 0,0741] |

0,000 |

Observations |

5.139 |

|

|

|

|

Pseudo R2 (H-L) |

0,178 |

|

|

|

|

Wald chi2 (18) |

500,3 |

|

|

|

|

Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 |

|

|

|

|

|

Tabla 3B. Factores asociados a la inseguridad alimentaria. En odd ratios. NNyA entre 0 y 17 años en aglomerados urbanos de 80 mil habitantes y más de la Argentina, 2020

|

β |

OR |

SE |

IC [95%] |

P-value |

Interacción (Ref=Medio alto - Alto con Asignaciones contributivas) |

|

|

|

|

|

Interacción = Medio alto - Alto con Asignaciones no contributivas |

0,680** |

1,974** |

0,637 |

[1,049 - 3,717] |

0,035 |

Interacción = Medio alto - Alto sin Asignaciones |

1,245*** |

3,471*** |

1,502 |

[1,486 - 8,107] |

0,004 |

Interacción = Bajo - Muy bajo con Asignaciones contributivas |

2,122*** |

8,350*** |

1,907 |

[5,338 - 13,06] |

0,000 |

Interacción = Bajo - Muy bajo con Asignaciones no contributivas |

1,627*** |

5,086*** |

1,244 |

[3,149 - 8,216] |

0,000 |

Interacción = Bajo - Muy bajo sin Asignaciones |

2,502*** |

12,21*** |

4,018 |

[6,407 - 23,27] |

0,000 |

Empleo (Ref= Empleo pleno) |

|

|

|

|

|

Empleo precario |

0,186 |

1,205 |

0,302 |

[0,737 - 1,968] |

0,458 |

Inactivo/a |

0,360* |

1,433* |

0,303 |

[0,947 - 2,168] |

0,089 |

Subempleo inestable/Desempleo |

0,829*** |

2,292*** |

0,491 |

[1,506 - 3,487] |

0,000 |

Edad (Ref=0 a 4) |

|

|

|

|

|

Grupos de edad = 5 a 12 |

0,198 |

1,219 |

0,229 |

[0,844 - 1,762] |

0,291 |

Grupos de edad = 13 a 17 |

0,306 |

1,357 |

0,284 |

[0,901 - 2,045] |

0,144 |

Hogar (Ref=Biparental) |

|

|

|

|

|

Hogar - Monoparental |

0,325** |

1,384** |

0,224 |

[1,007 - 1,901] |

0,045 |

Cantidad de niños en el hogar (Ref=1) |

|

|

|

|

|

Cantidad de niños en el hogar = 2 niños/as |

0,678*** |

1,970*** |

0,395 |

[1,330 - 2,919] |

0,001 |

Cantidad de niños en el hogar =3 niños/as |

0,738*** |

2,092*** |

0,408 |

[1,427 - 3,066] |

0,000 |

Cantidad de niños en el hogar =4 niños/as o más |

1,512*** |

4,535*** |

0,980 |

[2,970 - 6,926] |

0,000 |

Educación madre (Ref=Secundaria completa o más) |

|

|

|

|

|

Educación madre - Hasta secundaria incompleta |

0,820*** |

2,271*** |

0,362 |

[1,661 - 3,104] |

0,000 |

Aglomerado (Ref=CABA) |

|

|

|

|

|

Aglomerado - Conurbano bonaerense |

0,421 |

1,523 |

0,499 |

[0,801 - 2,895] |

0,199 |

Aglomerado Otras grandes Áreas metropolitanas |

0,0654 |

1,068 |

0,352 |

[0,560 - 2,036] |

0,843 |

Aglomerado Resto urbano |

0,39 |

1,476 |

0,502 |

[0,758 - 2,875] |

0,252 |

Constant |

-3,889*** |

0,0205*** |

0,008 |

[0,00988 - 0,0424] |

0,000 |

Observations |

4.036 |

|

|

|

|

Pseudo R2 (H-L) |

0,269 |

|

|

|

|

Wald chi2 (18) |

347,2 |

|

|

|

|

Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 |

|

|

|

|

|

|

Tabla 3C. Factores asociados a la inseguridad alimentaria. En odd ratios. NNyA entre 0 y 17 años en aglomerados urbanos de 80 mil habitantes y más de la Argentina, 2021.

|

β |

OR |

SE |

IC [95%] |

P-value |

Interacción (Ref=Medio alto - Alto con Asignaciones contributivas) |

|

|

|

|

|

Interacción = Medio alto - Alto con Asignaciones no contributivas |

0,269 |

1,309 |

0,401 |

[0,718 - 2,385] |

0,379 |

Interacción = Medio alto - Alto sin Asignaciones |

0,763 |

2,144 |

1,083 |

[0,797 - 5,771] |

0,131 |

Interacción = Bajo - Muy bajo con Asignaciones contributivas |

1,591*** |

4,910*** |

1,402 |

[2,806 - 8,593] |

0,000 |

Interacción = Bajo - Muy bajo con Asignaciones no contributivas |

1,614*** |

5,024*** |

1,345 |

[2,973 - 8,490] |

0,000 |

Interacción = Bajo - Muy bajo sin Asignaciones |

1,812*** |

6,123*** |

2,221 |

[3,007 - 12,46] |

0,000 |

Empleo (Ref= Empleo pleno) |

|

|

|

|

|

Empleo precario |

0,512** |

1,668** |

0,413 |

[1,027 - 2,711] |

0,039 |

Inactivo/a |

0,783*** |

2,187*** |

0,511 |

[1,384 - 3,456] |

0,001 |

Subempleo inestable/Desempleo |

0,963*** |

2,619*** |

0,635 |

[1,629 - 4,211] |

0,000 |

Edad (Ref=0 a 4) |

|

|

|

|

|

Grupos de edad = 5 a 12 |

-0,185 |

0,831 |

0,157 |

[0,574 - 1,203] |

0,326 |

Grupos de edad = 13 a 17 |

-0,106 |

0,899 |

0,208 |

[0,571 - 1,415] |

0,645 |

Hogar (Ref=Biparental) |

|

|

|

|

|

Hogar - Monoparental |

0,665*** |

1,944*** |

0,319 |

[1,409 - 2,682] |

0,000 |

Cantidad de niños en el hogar (Ref=1) |

|

|

|

|

|

Cantidad de niños en el hogar = 2 niños/as |

0,0861 |

1,09 |

0,308 |

[0,627 - 1,895] |

0,760 |

Cantidad de niños en el hogar =3 niños/as |

-0,0838 |

0,92 |

0,276 |

[0,511 - 1,655] |

0,780 |

Cantidad de niños en el hogar =4 niños/as o más |

1,033*** |

2,808*** |

0,895 |

[1,504 - 5,245] |

0,001 |

Educación madre (Ref=Secundaria completa o más) |

|

|

|

|

|

Educación madre - Hasta secundaria incompleta |

0,722*** |

2,058*** |

0,400 |

[1,406 - 3,013] |

0,000 |

Aglomerado (Ref=CABA) |

|

|

|

|

|

Aglomerado - Conurbano bonaerense |

-0,147 |

0,863 |

0,452 |

[0,309 - 2,407] |

0,778 |

Aglomerado Otras grandes Áreas metropolitanas |

0,145 |

1,156 |

0,599 |

[0,419 - 3,194] |

0,780 |

Aglomerado Resto urbano |

-0,556 |

0,573 |

0,299 |

[0,206 - 1,594] |

0,286 |

Constant |

-3,006*** |

0,0495*** |

0,029 |

[0,0156 - 0,158] |

0,000 |

Observations |

4.058 |

|

|

|

|

Pseudo R2 (H-L) |

0,272 |

|

|

|

|

Wald chi2 (18) |

396,4 |

|

|

|

|

Errores estándar robustos entre paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 |

|

|

|

|

|